戦国ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

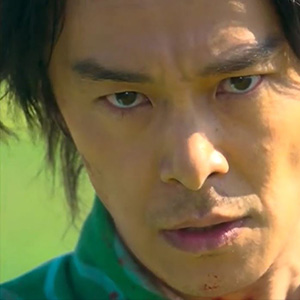

戦国時代を扱った作品は数あれど、これほど丁寧に、時間をかけて荒木村重を描いた作品はなかったはず。『軍師官兵衛』での荒木村重はこちら。

味のある俳優・田中哲司。

村重の豪快さや繊細さ、謀反にいたるまでの苦悩を熱演。とても見応えがあります。

荒木村重の謀反の理由は諸説あるのですが、とにもかくにも織田信長を裏切り、約1年間にもわたり有岡城に篭城して徹底抗戦します。これが世にいう、有岡城の戦い。村重を説得しにいった黒田官兵衛が捕らえられ、土牢で過酷な幽閉生活を過ごしたことでも有名な戦いです。

荒木村重といえばとにかくこの戦いが有名なので、ここで奮戦むなしく討ち死にした、と思われがちなのですが、彼の人生には続きがあります。

村重は、有岡城を単身に近い手勢で脱出。

舞台を尼崎城、花隈城と移しながら抗戦。妻・だしも見捨てながらも、泥臭く戦いつづけます。

その後、遂に万策尽きたところで毛利に亡命しました。

有岡城を脱出した理由は、なかなか援軍送ってくれない毛利を直接説得しようとした、など諸説ありますが、結果的に、妻子や一族・重臣などを置き去りしたことで、荒木村重はこれまで長らく最低の卑怯者という扱いをされていました。

さて、毛利に亡命した後、荒木村重はどうなったのか?

村重は、茶人になりました。

しかもかなり高名な茶人です。

師匠は千利休。

利休のもとでめきめきと頭角を現した村重は、利休の弟子の中でも特に優れている「利休十哲(りきゅうじってつ)」のひとりに数えられることになります。ただ、荒木村重は自らを認めることはなく、自分などは取るに足らないどうしようもない男だ、という意味で、こう名乗るようになります。

荒木 道糞

あらき どうふん

意味は、道の糞のごとき男だという意味です。あ、そのまんまだった。

村重の哀愁や悔恨は十分に伝わります。

伝わるのですが、お茶会で「はじめまして、道糞です」などとおごそかに名乗られたら、狂おしいほどリアクションに困る。これは勘弁してほしい。返事ひとつでお家の存亡を左右しかねない動乱の戦国時代に、破壊力のある逆キラキラネームを用意して周囲を困惑させるあたり、村重さんマジ我が道を行き過ぎです。

余談ですが、かぶき者で知られる前田慶次のネーミングセンスもリアクションに困ります。前田慶次は自ら「龍砕軒 不便斎(りゅうさいけん ふべんさい)」や「穀蔵院 飄戸斎(こくぞういん ひょっとさい)」と名乗っていました。

話を戻します。

糞と自称していた荒木村重に、ある人物から命令が下ります。

それは、時の天下人である豊臣秀吉からでした。

秀吉にとっての村重とは、かつての同僚でありながら、主君・織田信長に牙を剥き、いまだ生きながらえている男。

その村重に対して、秀吉が下した命令とは、こんな内容です。

「荒木道糞(どうふん)あらため、荒木道薫(どうくん)と名乗るように」

村重本人が引きずっていた過去を、名前を変えさせることで断切った秀吉。これは、秀吉流のかつての仲間への気遣いなのかもしれません。

最後に。

荒木村重にとってターニングポイントともいえる有岡城の戦い。その戦いで大きく変わった、もうひとつの意外な人生を紹介します。

有岡城が落城した際、村重の妻・だしなどは織田勢に捕まり処刑されてしまいますが、数え年2歳であった村重の息子は乳母に救い出されました。息子は、石山本願寺に保護され、母方の姓を名乗り無事に成人します。

名は、岩佐又兵衛(いわさまたべえ)。またの名を「浮世又兵衛」。

江戸時代に活躍した絵師で、浮世絵の元祖ともよばれている重要人物です。

有岡城の戦いにより、父・村重は武の道に行き詰まり、その後、まったく違う生き方を選びましたが、奇しくも、息子・又兵衛もまた、浮世=当時の風俗(庶民の生活)を描くことで、武とはまったく別の道を歩んでいったのでした。